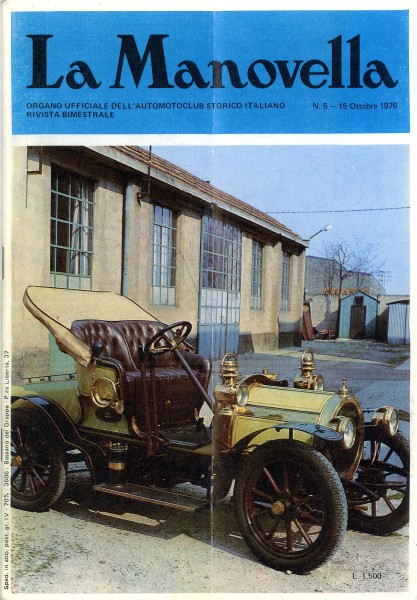

Cottereau, 1903, Populaire

Cottereau Populaire, 1903

La Cottereau, uno dei marchi più antichi e prestigiosi della storia automobilistica francese, produsse la sua prima vettura a Digione nel 1898. Il modello Populaire montava un mototore monocilindrico, aveva un cambio a tre velocità (la retromarcia era disponibile solo come optional) e freni sulle sole ruote posteriori. L'avviamento era a manovella in quanto il motorino d'avviamento sarà introdotto in Italia solo negli anni ’20. I cerchi erano a raggi in legno, mentre la trazione avveniva tramite doppia catena. La lubrificazione era a goccia: la frequenza delle gocce d’olio, visibile vicino al volante, veniva regolata manualmente attraverso un apposito dosatore. Come consuetudine nei primi pionieristici anni del ’900, la vettura era priva di parabrise (parabrezza): i passeggeri erano costretti a proteggersi con pellicce, occhialoni e accessori contro il vento e la polvere. L'avvisatore acustico era a bulbo ("bulb horn"): una palla di gomma spingeva aria attraverso una tromba d’ottone producendo il suono caratteristico. Esistevano anche avvisatori a manovella ("stridor"). Dal 1914 inizieranno ad apparire clacson elettrici, alimentati da piccoli motorini. L’esemplare esposto al Museo Nicolis, probabilmente l’unico rimasto di questo tipo, ha vinto nel 1979 il "Grand Prix Internazionale del restauro e della conservazione" di Arco (Trento).

Curiosità - Particolare e affascinante è la mascotte posta sul tappo del radiatore, oggi diventata il simbolo della famosa maionese Kewpie, amatissima in Giappone. Il nome e l’immagine derivano da un piccolo putto — una sorta di cherubino paffuto dal sapore fiabesco. Questa figura nasce negli Stati Uniti all'inizio del Novecento, quando l'illustratrice americana Rose O'Neill creò i primi Kewpie Dolls: bambolotti ispirati ai putti dell'arte rinascimentale, ma resi più teneri, giocosi e moderni. I Kewpie si diffusero rapidamente in tutto il mondo, diventando simboli di innocenza, fortuna e felicità.

Luciano Nicolis, era particolarmente legato a questa vettura: fu una delle prime che restaurò personalmente, dando origine all'idea di collezionare auto d'epoca. Il legame affettivo era così profondo che decise di immortalarlo: affidò all’artista Annachiara Spellini la realizzazione di una scultura in bronzo che lo ritrae a bordo dell’auto insieme alla moglie Renate.

Oggi questa opera accoglie i visitatori all’ingresso del Museo, simbolo di una passione che ha saputo trasformarsi in storia: "Si pensa sempre con stupore, con ammirazione a quelle prime volte in cui il bronzo fuso dal fuoco da' vita ad una vera e propria espressione plastica, alla solidificazione di concetto e in questa scultura è presente il senso di una passione. L'autrice coglie l'attimo di un amore, l'avverarsi di un sogno che, colato con rame e stagno, unisce e fonde due anime per sempre."

Luciano Nicolis raccontava: "All'inizio l'automobile nasceva come termine maschile probabilmente perché era un mezzo destinato prevalentemente agli uomini, in seguito diventerà femminile "l'Automobile", sembra grazie a Gabriele D'Annunzio che trasformò questo termine con questa celebre affermazione: - L'Automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità d'una seduttrice; ha, inoltre, una virtù ignota alle donne: la perfetta obbedienza. Ma, per contro, delle donne ha la disinvolta levità nel superare ogni scabrezza -".

Secondo il luogo comune le donne e le automobili non andrebbero d'accordo, ma allora come mai l'associazione è sempre stata spontanea? Basti pensare al cinema o alle riviste di settore, l'immagine automobilistica è quasi sempre accompagnata da quella femminile. In realtà le donne entrano di prepotenza nell'industria siderurgica durante la prima guerra mondiale si sostituiscono nelle fabbriche e non solo ai loro mariti mandati al fronte. Ed è in questo contesto che si instaura una sana presa di coscienza del ruolo delle donne nella società. Sarà proprio nel dopoguerra che in alcuni stati europei le donne ottengono anche il diritto di voto.

Luciano Nicolis raccontava: "Agli inizi la macchina doveva nascondere il motore in un contenitore rotondo, perché l'unico indice di potenza conosciuto dalla gente era la macchina a vapore. Per dare la sensazione di potenza bisognava che avesse qualcosa di rotondo che ricordasse la forma della caldaia del vapore. Dietro al radiatore c'è un piccolo motore a benzina, con un solo cilindro. I fari erano ad acetilene cioè a carburo. La macchina che sostituiva la carrozza, veniva dotata di motore al posto dei cavalli: questo meravigliava molto la gente. Era completamente senza portiere e senza il parabrise (parabrezza). Il serbatoio per la benzina era piccolo, vi era anche l'oliatore a caduta di goccia. La retromarcia era facoltativa. Sul volante c'è l'acceleratore a mano. Questa è la macchina detta Populaire, anche se in verità per me non era assolutamente popolare, erano pochissimi quelli che si potevano comprare una macchina. Dovrebbe essere un esemplare unico, al quale sono molto affezionato tanto da aver voluto una scultura in bronzo a misura naturale con me e mia moglie a bordo che si trova all'ingresso del museo."

Guarda il VIDEO racconto di Luciano Nicolis sulla nostra IGTV oppure Guarda il Video FB.

Questa vettura presenta molte delle caratteristiche tipiche dell’automobile ai suoi esordi.

Parabrezza: assente. In origine, alcune carrozze montavano un "parabrise" per proteggere gli occupanti da detriti, polvere e vento sollevati dagli zoccoli dei cavalli. Con l’introduzione del motore, si ritenne inizialmente superfluo l’uso del parabrezza, anche per motivi di sicurezza: il vetro di allora non era stratificato e, in caso di rottura, feriva gravemente i passeggeri. Solo negli anni ’20 si diffonderà il vetro di sicurezza. Intorno al 1910 il parabrezza diventa un equipaggiamento standard: si trattava di una lastra di vetro divisa orizzontalmente, la cui parte superiore poteva essere sollevata in caso di pioggia per migliorare la visibilità. L'abbigliamento da guida prevedeva occhialoni e giacche cerate.

Il tergicristallo inizialmente era azionato a mano (anni ’20) e diventerà elettrico negli anni ’30.

Illuminazione: fanali a carburo. Funzionavano grazie al gas di carburo contenuto in un serbatoio posizionato sulla pedana sinistra. Prima del 1900 si usavano lanterne a candela, poi fanali ad olio o petrolio. Dal 1915 circa si diffusero quelli ad acetilene e, dal 1920, la luce elettrica.

Radiatore: di forma tonda, ispirato alle prime macchine a vapore.

Dispositivi: leve esterne per freno a mano e marce. Solo intorno al 1910 si unificheranno i comandi a pedale (frizione, freno, acceleratore). Cambio a tre marce più la retromarcia (che era un optional). Comandi sul volante: anticipo/ritardo dell’accensione e acceleratore manuale.

Freni: solo sulle ruote posteriori. Dal 1914 si comincerà a diffondere la frenata su tutte e quattro le ruote (più comune negli anni ’20). Tipologie di freni: a nastro o a corda (primi ’900), freni a disco (dal 1920), freni idraulici (dal 1921).

Sospensioni: balestre a flessione ("ammortizzatori" primitivi). Solo negli anni ’30 si introdurranno sistemi di sospensione indipendente sulle ruote anteriori.

Carrozzeria: telaio separato, su cui si montava la scocca. La carrozzeria autoportante verrà introdotta solo più tardi con la Lancia Lambda.

Pneumatici: gomme piene o a tallone (la gomma si infilava direttamente sul cerchio). Lo pneumatico gonfiabile venne applicato alle automobili nei primi anni del ’900 (Dunlop 1888).

Ruote: a razze di legno con rinforzi metallici. All’inizio erano sottili (vedi triciclo Benz), poi, negli anni ’10, si passarono a razze più robuste. Negli anni ’20 si diffusero razze metalliche e, dal 1925 circa, ruote a disco.

Materiali: rifiniture in ottone, considerato il materiale più pregiato fino agli anni ’20.

Carrozzeria: priva di porte, tipico delle vetture dei primi anni ’10. Sedili: a baquet, con struttura a poltroncina, rivestiti in pelle imbottita di lana o crine animale. Negli anni ’20 si diffusero rivestimenti in panno, più sofisticati e in tinta con la carrozzeria. Capote: con piccolo lunotto. Il termine "lunotto" deriva da "lunetta", forma a mezza luna delle prime carrozze a vetro posteriore.

Il lunotto evolve poi in dimensioni, materiali (vetro, celluloide, acetato) e design nel corso degli anni. Parafanghi: anteriori e posteriori uniti. In origine erano separati; solo negli anni ’30 i parafanghi e i fanali verranno integrati alla carrozzeria. Paraurti: assenti. I paraurti inizieranno a comparire negli anni ’20. Portapacchi: a rastrelliera, montato sul retro o sul tetto per il trasporto di borse o, più tardi, dei primi bauli da turismo. In questo periodo il treno restava il principale mezzo di trasporto per i viaggi lunghi. Il portapacchi serviva anche per sistemare la gomma o la ruota di scorta. Solo dagli anni ’30 si vedranno i primi bagagliai integrati nella carrozzeria.

Serbatoio: piccolo. Le prime automobili erano pensate per tragitti brevi; la benzina (detta anche "petrolina") si acquistava in drogheria o farmacia.

1979, vince il "Grand Prix Internazionale del restauro e della conservazione", Arco (Trento) guidata da Luciano Nicolis.

1980, protagonista di uno shooting di una delle riviste più rinomate dell'epoca, Le Coiffure.

2007, Shooting, Calze Levante.

2019, Prova di Resistenza, Bassano del Grappa.

Audioguida